Ce contenu est à titre informatif et ne remplace pas un avis médical personnalisé. Consultez un hématologue ou votre médecin traitant.

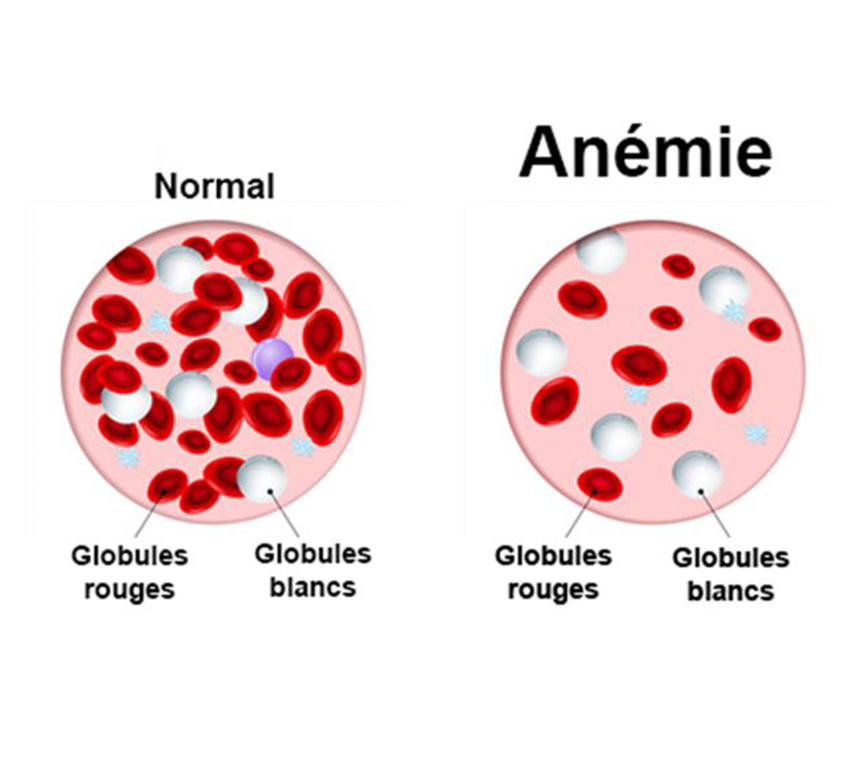

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2023), l’anémie est définie comme une réduction pathologique du nombre de globules rouges (érythrocytes) ou de leur teneur en hémoglobine, entraînant une capacité diminuée du sang à transporter l’oxygène vers les tissus et les organes. Cette affection hématologique touche principalement les populations vulnérables, notamment les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans, qui représentent respectivement 30 % et 40 % des cas globaux.

Critères diagnostiques

Le diagnostic repose sur la mesure du taux d’hémoglobine (Hb) dans le sang, via une numération formule sanguine (NFS). L’OMS établit des seuils spécifiques pour identifier l’anémie, ajustés en fonction de l’âge, du sexe et du contexte géographique (altitude, tabagisme) :

- Chez les enfants de 6 mois à 5 ans: Hb < 110 g/L.

- Chez les femmes non enceintes : Hb < 120 g/L.

- Chez les femmes enceintes : Hb < 110 g/L.

- Chez les hommes : Hb < 130 g/L.

Ces seuils permettent une classification en degrés de sévérité (légère, modérée, grave), facilitant la surveillance épidémiologique et les interventions publiques.

Étiologie et formes cliniques

L’anémie résulte d’une altération de l’érythropoïèse (production de globules rouges) ou d’une destruction accélérée des érythrocytes. Les causes principales incluent :

- Carences nutritionnelles : Principalement en fer (anémie ferriprive, la plus fréquente, représentant 50 % des cas mondiaux), mais aussi en vitamine B12, acide folique ou vitamine A.

- Maladies chroniques : Infections (paludisme, helminthiases), inflammations ou insuffisance rénale.

- Troubles génétiques : Tels que les thalassémies ou la drépanocytose (anémie falciforme), une forme héréditaire où les globules rouges prennent une forme anormale, entraînant des crises douloureuses.

En France, où le dépistage néonatal est systématique pour les formes génétiques comme la drépanocytose (incidence d’environ 1/2 000 naissances, avec une prévalence accrue dans les populations d’origine subsaharienne ou méditerranéenne), l’anémie ferriprive reste prédominante, touchant 5-10 % des enfants et jusqu’à 20 % des femmes enceintes (données HAS, 2022).

Impacts sanitaires et enjeux de santé publique

Au-delà de ses manifestations cliniques (fatigue chronique, dyspnée, pâleur, vertiges), l’anémie constitue un marqueur de vulnérabilité socio-économique et nutritionnelle. Dans les cas modérés à sévères, elle est associée à :

- Chez les enfants : Retards cognitifs et moteurs, avec une réduction estimée de 5-10 points de QI (OMS, 2020).

- Chez les femmes enceintes : Risques accrus de prématurité, de faible poids de naissance et de mortalité maternelle (jusqu’à 20 % d’augmentation).

- À l’échelle populationnelle : Une perte de productivité économique évaluée à 0,4 % du PIB mondial annuellement.

En tant que déterminant de santé, l’anémie appelle à des stratégies de prévention intégrées, telles que la fortification alimentaire, la supplémentation en micronutriments et le renforcement des systèmes de dépistage, alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD 2 et 3) de l’ONU.

Ressources complémentaires

Pour approfondir cette définition et visualiser les concepts clés :

- Références principales :

- Organisation mondiale de la santé (OMS). (2023). Anémie. Disponible sur : who.int/health-topics/anaemia.

- Haute Autorité de Santé (HAS). (2022). Recommandations pour la prise en charge de l’anémie chez l’enfant et la femme enceinte.

- Global Burden of Disease Study. (2020). Anemia prevalence and trends. The Lancet.

Ces ressources sont conçues pour une utilisation éducative et peuvent être partagées librement.